Daiana Henderson viaja a las Cataratas del Iguazú, recupera una foto de la infancia y vuelve a ser hija en el asiento de atrás. Mientras observa todo, escribe todo.

Estoy volviendo a mi viaje primigenio, del que todos se acuerdan menos yo, aunque tenga una foto de bebé mirando a la cámara y un retrato de mi abuelo en la cabecera del escritorio donde ahora transcribo lo que escribí en mi cuaderno. En la foto, mi abuelo está de perfil, con la remera al hombro, malla y ojotas, dando un paso que antecedió y precedió a otros en su caminata por el Parque Iguazú en el año 1991, cuatro años antes de la actual construcción. Su cuero es dorado, y su musculatura tersa de años de trabajo en el campo. La luz del sol lo alcanza por la espalda hasta fusionar cielo blanco con nuca también blanca. Un gesto pacífico y sonriente: la catarata que acaba de mirar está adentrándose en sus adentros. Atrás, una baranda de madera, matas selváticas y la Garganta del Diablo. A quien, estando en presencia de una maravilla mundial, haya dirigido la cámara hacia mi abuelo y apretado el botón: gracias. Por reconocer una belleza digna de una de las 36 fotos que permitía el rollo y por no exigir la pose.

–

El sol viaja por el alambrado que separa semánticamente campo de banquina, en un pentagrama que parece llegar hasta Brasil. Viajo en auto con mis padres y Luján, mi hermana 20 años menor, vuelvo a ser hija en el asiento de atrás. En el Spotify, conectado vía blootuth al parlante del auto, suenan raperos de su preferencia. Cuando hicimos aquel primer viaje, Luján no existía, y el Renault 18 en el que entraban dos padres, cuatro niños y un abuelo, habrá tenido como mucho una radio que en la ruta no encontraría señal. No me explico cómo aguantábamos hasta Brasil, arrastrando un acoplado con bolsos y carpas empapadas por una tormenta que duró tres días.

Apenas cruzamos a Corrientes por la 14, un guasuncho se asoma confundido, hace tres movimientos seguidos hacia adentro y afuera, y se vuelve a meter. El instinto es correcto. La tierra comienza a enrojecer. Enfilados junto a los caminos, cientos de eucaliptos rasurados de la cintura para abajo, e injertada a la altura del pupo una bolsita donde drena una sustancia amarilla. Papá: Hay 19 clases de eucaliptos, los salignis son rectísimos, los usan para la construcción, el encofrado y los palos de luz. Mamá: Si están solos crecen para cualquier lado, si están juntos crecen derechito. Vacas coloradas por el hierro, sus cabezas blancas brillan como lunas refractarias. Nubes tan bajas que parecen guata tironeada. Restos de incendio, flora autorecuperada. Casitas de hornero naranjas. Montañas de aserrín que serán madera aglomerada. Hectáreas tomadas por hormigueros gigantes, dignos de los destinos fatales en los cuentos de Quiroga.

Antes por esta zona veías en los alambrados / hojas de tabaco secándose / cuando el cigarrillo estaba de moda. Zona de yerbas: Las Marías (Taragüí, Unión, La Merced, Mañanita), Playadito, Amanda, Andresito. Piporé es en guaraní “huella (re) de pies (pi) y manos (po)”, remite a la leyenda de un cacique que, escapando de los esclavizadores de Brasil, dejó su huella indeleble junto a un arroyo. Música pegada al paladar: Ko’E, Tapebicuá, Nacangazú, Karaguy, Capioví, Garuhapé, Y’pora, Apepú.

Por la mañana los pastos se desperezan la escarcha. Tomamos la ruta 12, mates para templar el espíritu. Unos pájaros llaman mi atención, negros y grandes, de pico curvo: es un anó chico, comunitario y garrapatero. En la entrada de Puerto Esperanza hay un centro turístico con forma de casa invertida: el techo a dos aguas clavado de punta, las ventanas al revés. Nos recibe una chica exultante que comienza a hablarnos de la construcción de la casa, pero al ingresar se deshace el hechizo: una sala recubierta de machimbre (por esta zona todo es de madera), con estantes de chapa que portan folletos. Hay dos cuadros dados vuelta: un tucán y el mapa de Misiones. Lo demás, patas para abajo, como un retrato de Andresito Guacurarí, el reivindicado caudillo guaraní a quien Artigas dio su apellido. Según el historiador misionero Pablo Camogli, fue el único gobernador indio de las Provincias Unidas y por eso su figura quedó olvidada, marginada por el centralismo porteño. En 2014, Cristina decretó su ascenso póstumo al rango de General de la Nación, y el mismo año se declaró el 30 de noviembre –fecha de su nacimiento– como el Día Nacional del Mate.

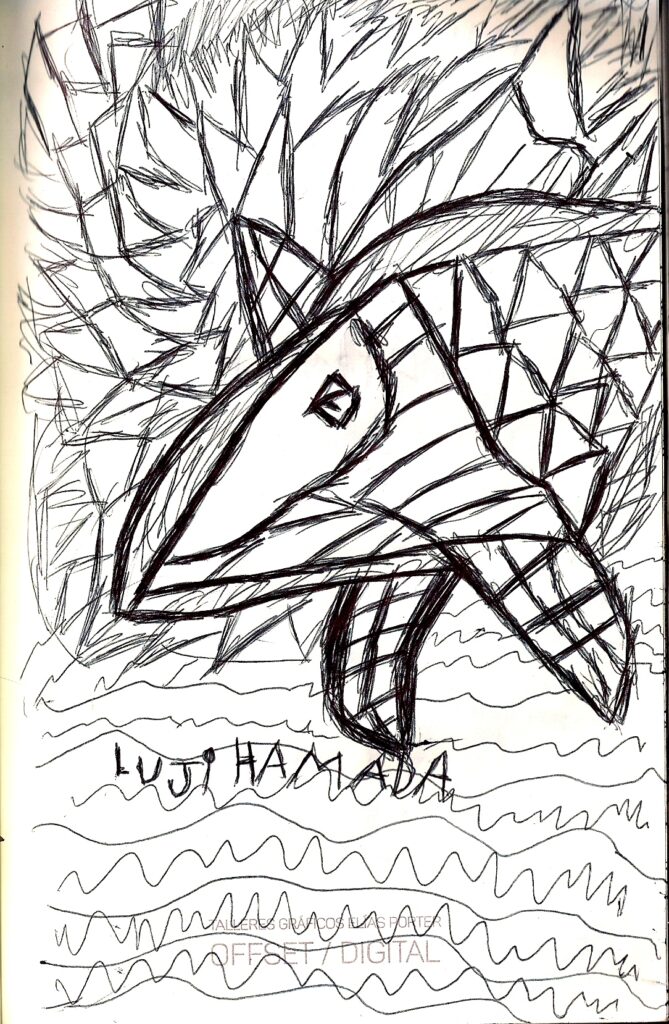

El cuaderno es un gran compañero de viaje. Le arrancamos hojas y hacemos cadáver-exquisitos con Luján, después escribe en letras gordas los nombres de sus bandas k-pop favoritas y dibuja a sus mascotas solitas en el centro de la hoja. Teniendo en cuenta las dimensiones dramáticas que cobra cualquier cambio en la adolescencia, este viaje es bisagra. Al terminar las vacaciones de invierno va a incorporarse a una escuela distinta, orientada a oficios y talleres, con grupos de chicxs de entre 12 y 18 años. La opción apareció ante la encerrona que plantea el sistema educativo para las necesidades especiales: mientras escuelas públicas se niegan a hacer la adaptación curricular exigida por ley, escuelas privadas les sacan de encima el problema a las familias sin exigirle nada al alumnx con tal de que una vez por mes les depositen el monto estipulado.

En la Aduana nos demoramos por olvidar las libretas de vacunación del Covid. Camino buscando señal con el celular a la vieja usanza, para poder ingresar a la app MiArgentina y que un robot diga si esa es mi madre guiñando un ojo. Al tercer intento una mosca se le para en la nariz y nos tentamos de la risa. Una vez cruzada la frontera, paraguayos en moto zumban alrededor de los autos, con predilección por las patentes argentinas. Con el objetivo de arriar compradores hasta Ciudad del Este, usan una chaquetilla confusa, dicen trabajar en la Aduana y te fuerzan a parar en la banquina. Por alguna razón incomprensible, mi padre prefiere excusarse diciendo que iremos dentro de tres días, cuando la verdad es que no vamos a ir.

Teresa Andruetto me dijo que las tonadas son la resistencia de una lengua originaria oprimida frente a la de su colonizador. En la musicalidad común entre sur-brasileños, paraguayos y argentines-litoraleños resiste el guaraní.

–

El ingreso al lado brasilero de las cataratas tiene una presentación internacionalista. Todo está esquematizado y todo tiene un precio, caro para el bolsillo argentino. Una cola larga avanza ágil por la connivencia de humanos y máquinas de auto-atención, en las que completás tu transacción con cualquier tarjeta, dólares o reales. Un colectivo semitechado nos adentra en la jungla, el aire se esponja, se siente en la respiración y en la piel. Al desembarcar, comienza el recorrido a pie, paralelo a la desembocadura del río Iguazú, que ofrece sucesivas paradas de avistaje hasta llegar bien cerca de la Garganta del Diablo, espectáculo principal.

Al internarnos en la pasarela flotante, el viento juega a darnos golpes de agua en el cuerpo y la cara. Una garza camina lenta entre piedras bajo un arcoíris que desemboca exactamente a mis pies. Una mariposa o borboleta kamikaze insiste en mantenerse cerca de la caída violenta, engañada por la sensación de consistencia, una y otra vez rechazada por una enorme fuerza que la empuja hacia abajo. En el cielo despejado, unos aguiluchos se bañan con el vapor ascendente y más arriba pasa cada tanto un helicóptero –oferta turística de rango alto–, cuyo sonido es aplastado por el inmenso ruido blanco. Asomándose a un precipicio es imposible no pensar en la posibilidad de caerse.

Busco un punto de vista seco y reposado, lo encuentro en una esquinita detrás de los ascensores, a donde no llega nadie. Arriba y a lo lejos veo un puñado de personas diminutas, como en distintos balcones: es el lado argentino. Las cataratas son un evento de mutua contemplación binacional. Pero sería una pena percibir un fenómeno de semejante dimensión solamente con los ojos. Gracias a las técnicas de sensibilización auditiva del Deep Listening, de Pauline Oliveros, puedo ejercer una escucha no solo receptiva sino compositiva. Cierro los ojos por tiempo suficiente y me dejo abrumar. Hasta que una voz me reclama: Você que está escrevendo, poderia tirar uma foto com meu filho? Apoyo cuaderno y birome en el piso, se ven muy felices así que me esmero en el encuadre de un futuro recuerdo. Estuve escribiendo hace unos minutos, pero no lo estaba haciendo en ese preciso momento. “Você que está escrevendo” significaba en realidad “tú, que escribes”. Los coatíes: capítulo aparte.

–

A la noche, con el cuerpo terso de cansancio, prendo la tele brasilera. En un programa de entretenimiento familiar está la banda Tchakabum: cantantes, percusionistas, guitarrita tipo charango y bailarinxs. Me sorprende reconocer casi todos los temas: Segure O Tchan (“siguruchán”), Onda onda, Dança da Mãozinha, el del pirata… No solo me sé las letras (su empobrecida fonética) sino también las coreos, que ejecuto frente a la mirada avergonzada de mi hermana. Me retrotraigo a un recuerdo preciso: una fiesta familiar en Santa Fe, yo con 7 años, unas chicas apenas más grandes sobre una tarima nos enseñaban la coreografía del “siguruchán”. Y son los exactos mismos pasos que veo ahora en la tele, sin descomposición telefónica de por medio. En Paraná, en los primeros 2000 este ritmo brasuca fue imperante en toda reunión que se preciara de fiesta, y hasta empezaron a abrir gimnasios dedicados exclusivamente; siempre alguien traía la novedad, los pasos que todas terminábamos por saber y practicar en un rito social. Hoy en día, para que un tema bailable se vuelva hit, las artistas mainstream saben que tiene que venir con coreo, obteniendo difusión gratuita mediante la réplica de sus fans vía TikTok o Instagram. Hace ya una década y media, Paula Sibilia llamaba la atención sobre cómo la hipervalorización de la novedad terminaba, paradójicamente, produciendo un sinfín de repeticiones de lo mismo.

–

En el lado argentino todo parece ridículamente barato comparado con Brasil. Hay tarifa preferencial para jubilados y estudiantes, es gratis para discapacitados y podés volver al día siguiente con la misma entrada (inserte aquí meme “mi país, mi país”). En la entrada, un coro de niños guaraníes canta con percusiones tipo palo de lluvia y, en contraste con el freeshop, hay puestos de la comunidad con artesanías: animalitos de la zona tallados en madera de mora blanca o petiribí. Los coatíes hacen sus apariciones grupales y desbaratan el patio de comidas en dos segundos: le aviso a un señor que mientras come su sánguche uno le está abriendo el bolsillo de la mochila por atrás y se ríe incrédulo; otro se trepa al tacho de basura junto a la ventanilla y, mientras la chica está dada vuelta en su cubículo, le roba una empanada de un táper.

La propuesta argentina es completamente distinta. Como su nombre lo indica, es un Parque, con unos cinco recorridos diferentes y una docena de saltos de agua que no alcanzan con una sola tarde. Un tren nos lleva a la estación principal, más ecológico que el colectivo. Me apena la vegetación bastante tomada por plantas invasoras, como la caña de ámbar. Solo queda en pie un 8% de la mata atlántica. Vi muy pocos pájaros, entre ellos, la urraca criolla, que es espléndida e inteligentísima: me miró fijo haciendo pitidos mientras comía una galletita, le dejé un pedazo en una baranda y vino a buscarlo. Tomando uno de los senderos a pie, un viejo cartel propone: Cambie su aprehensión por admiración.

De este lado es muy clara la metáfora “garganta del diablo”. La caída estrepitosa de agua genera una espuma —verdosa, por la coloratura del Iguazú—, su parte más volátil se hace vapor y se aleja lentamente hasta volverse nube. La floresta agradece el manto protector, las piedras chorrean el exceso de humedad y las orquídeas resisten en las condiciones de vida más violentas. La abundante niebla por momentos se vuelve una cortina blanca tras la que se esconde el espectáculo, como un rollo velado, que nos deja a merced del sonido y del viento.

–

En la ruta de regreso paramos en San Ignacio Miní, quiero conocer la casa de Horacio Quiroga. Llegamos justo para el espectáculo de luces nocturno de las ruinas jesuíticas: bajo el cielo estrellado, figuras lumínicas se vuelven corpóreas al proyectarse sobre humo o lluvias artificiales entre los árboles, el relato histórico es llevado por la voz de un cacique que aparece en troncos y muros. En el museo, vemos con Luján una obra de Luis Felipe Noé, un cuadríptico de 2,5 metros de alto y casi 10 de ancho, pintado con acrílicos vibrantes; cada parte remite a un momento de la historia con las cataratas como escenario: “El estado natural”, “La conquista”, “El estado jesuítico” y “Expulsión y Destrucción”. Es realmente imponente.

En la ruta, Luján me pide el cuaderno, y le propongo dibujar algo que haya llamado su atención en el viaje. En birome negra comienzan a colmar las páginas entes de un solo ojo, patrones de líneas, plumajes geométricos, chalecos y cruces, palabras y figuras abstractas, cruza de animales con plantas, mezcla de especies. Miramos juntas los dibujos. La mutación expresiva es innegable.